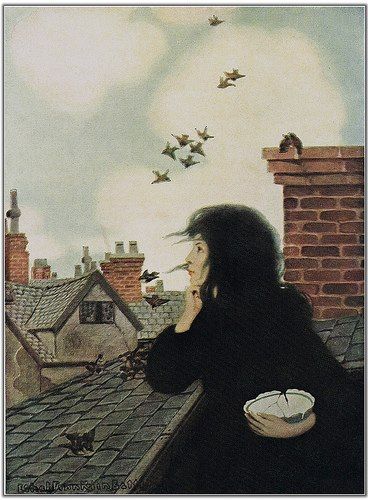

Toda mi vida he sabido que huyo de un intento por parecerme a mí misma. Es el poso de la conciencia tras la despedida, cuando reposas a solas y la voz interna teoriza cómplice. Yo nunca quise parecerme a mí misma, simplemente siempre he intentado —difícil tarea en este siglo— ser «yo», sin vanagloriarme, sin tener orgullo, porque con esto he sido dura, he sido demonio y ángel y a veces me he llorado encima la pasional contradicción. Tan solo he tratado de no rebajarme y de llevar una vida conforme a lo que siento, conforme a mis principios( si se le puede llamar principios a los latidos de un corazón). En todo esto la apariencia dulce deja de ser una virtud en el momento una no se satisface a sí misma con ella. ¡Me he sentido tan desvalida aquí, tan cojeante y mujercita dudosa! No es un problema propio, más bien es un peso del resto, un peso colateral. El hombre busca la feminidad, busca a la sirena y a la ninfa alada, y si bien es cierto que una puede acomodarse en tal imagen y hacer de ella un edén o refugio para descansar sabiéndose protegida y amada, también puede ser una cárcel, un límite autoimpuesto al amoldarse en la expectativa o mirada ajena. En este caso, el supuesto traje que eliges cada día para representarte como sujeto emancipado, es falso, un disfraz prestado. Cuando he sentido tal bálsamo pegajoso sobre mí, me he quedado escindida en el aire, observando quién era y quién estaba siendo y volviendo a quién era o actualizándome el ser sin perderme de vista. Lo que intento decir es que una mujer —y toda persona— puede ser lo que quiera ser y no lo que quieren otros que sea. Lo que pretendo es ser roca y ser seda a pesar de toda esta suavidad que se percibe en un rostro. Una suerte de egregor oriental condensado y multiplicado a través de mi cuerpo. Lo que soy no es lo que miras y si dejas de verme es porque quizá no me viste ni bien ni dos veces, pero yo me conozco, yo pasé toda la vida conmigo, y a mí, a mí no voy a traicionarme nunca.

Lo que soy no es lo que ves