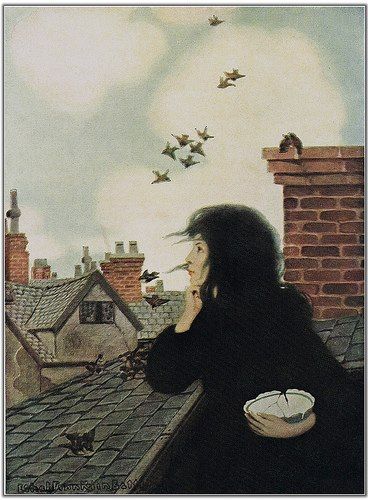

La vi de lejos disfrazada de palomas. Era esbelta. Reposaba en un banco antiguo. Tenía el cabello negro alquitrán con líquidos rizos. Alzaba con elegancia un brazo y luego el otro, como estatuita, y en la punta de sus dedos bailaban palomas. Yo tenía todavía el gusto del café en la boca. Y la vi de lejos, la libertad. Y me quedé observando la escena que iba quedando atrás. No sé si la belleza era ella o el blancor del ave, o si ella entendía que era el busto y el blancor las alas. Había una suerte de equilibrio. Y mi boca todavía tenía el calor de la leche de almendra. Y hacía bochorno. Y el puerto reflejaba los turistas tardíos, medio alegres, fatigados. Hacía tiempo que no salía a leer ni a pasear. Hacia tiempo que no salía al cielo azul y tan abierto. Y nunca tomaba café. Así que me quedé observando la libertad. Y me pareció que estaba al lado, muy cerca. Y estuve andando con el cuerpo retorcido. Como si la libertad estuviese ahí y yo me fuera. Había más de cien palomas. Fueron unos segundos larguísimos. Fue hermoso. Giré la cabeza a la izquierda y vi un trasero enorme. Un trasero también negro alquitrán. Y la raja del culo era blanca paloma. Y estaba tan holgado, tan reposado el gran trasero al borde del mar del puerto. Y entonces tuve un shock. Había visto demasiado en muy poco tiempo. Las dos escenas colapsaron en un solo centro de la existencia: el mío. Y entonces vi todo nublado. Imaginé las blancas palomas saliendo de aquella hendidura celestial. Y entonces me quedé aturdida. En mi boca no había café, no había almendra. La libertad me había querido engañar. La mujer esbelta se levantó de pronto. Cogió lo que parecía ser un cuenco con moneditas de oro. Entonces las palomas tronaron. Sobrevolaron el gran trasero indicando el camino.

Y la vi de lejos, la libertad